Sie waren doch recht mager die guten alten Zeiten um die Jahrhundertwende. Selbst bei den als wohlhabend geltenden Familien wurde nicht üppig gelebt, der Tisch war nur einfach gedeckt und Nachtisch gab’s nur zu Sonn- und Feiertagen. Wer arm war, aß sich an Kartoffeln satt und wußte ein Fettauge auf der täglichen Suppe zu schätzen. Man sagte nicht umsonst, daß öfter mehr Augen in die Suppe schauten als heraus.

Hörte man im Herbst oder Winter vom Schweineschlachten, dachte man sofort an frisches Wellfleisch, Fett und Wurstebrüh. Für alle die beim Schlachten dabeisein würden, eine willkommene Möglichkeit, sich richtig sattzuessen.

Der Schlachtetag brachte eine Menge Arbeit mit sich. Nicht nur daß ein scharfer Tropfen besorgt werden mußte, der schon oft vor dem Schlachten ausgiebig probiert wurde und der Hausherr sich oft gezwungen sah, noch eine zweite Flasche zu kaufen.

Die eigentlich Arbeit begann am Vortage. Das Schlachtewerk war heranzuschaffen. Das war oft eine wahre Plackerei, denn sehr oft waren die Wege vereist, so daß sich der große Brühtrog und der sperrige Schreun nur mit Mühe transportieren ließen. Doppeltes Pech, wenn der Vorgänger am anderen Ende der Stadt wohnte und man auch noch bergauf mußte. Dagegen war das Besorgen der Wursteseiler und der Gewürze ein Kinderspiel. Die Kinder wurden beauftragt, beim Bäcker die Wasserwecke für das Weckewerk zu bestellen. Aber auch die Frauen hatten ihre Arbeit: Pfannen, Töpfe und Gläser waren hervorzuholen und sauberzumachen. Bei der Gelegenheit wurde der Hausherr daran erinnert, daß auch die Wurstekammer in Ordnung gebracht werden mußte und die Wursteknüppel auf Vollzähligkeit zu überprüfen waren.

Am Schlachtetag prasselte in aller Herrgottsfrühe ein gewaltiges Feuer unterm großen Kessel in der Waschküche. Kaum war der Hausschlachter zur Stelle, verließ unser Borstentier mit einem Strick am Bein und mit viel Gequieke den Stall. Es schrie als ob’s wüßte, daß es ans Messer soll. Nach einem gezielten Schlag vor den Kopf und einem scharfen Schnitt mußte das Tierchen sein Leben lassen. Das hervorschießende Blut wurde in einer großen Schüssel aufgefangen und heftig mit der Hand geschlagen. Es durfte nicht gerinnen und wurde später, fein gesiebt, den Blutwurstzutaten in der Mule zugesetzt. Manche Hausfrau bereitete auch mit einem Teil des Blutes eine Suppe, die unter dem Namen „sure Brie“ bekannt war, aber nicht von jedermann geschätzt wurde.

Jetzt fällt mir noch der schöne Spruch ein:

Ein Gizzhals und ein fettes Schwinn,

erst nach dem Tode netzlich sinn!

Jede Hand wurde jetzt gebraucht. Der Metzger trieb zur Eile an und erteilte knappe Befehle. Wehe, wenn zu diesem Zeitpunkt das Wasser nicht heiß war und mit dem Brühen nicht begonnen werden konnte. Bald schon lag das abgestochene Schwein im Brühtrog und mittels der „Schellen“ wurden die Borsten entfernt und die „Schuhe“ ausgezogen. Mit einer kurzen Kraftanstrengung wurde es auf den Schreun gehoben und mit viel Wasser übergossen.. Hartnäckige Borsten entfernte der Hausschlachter mit einem scharfen Messer in lang geübter Schabetechnik. Es war jetzt sauber und rein.

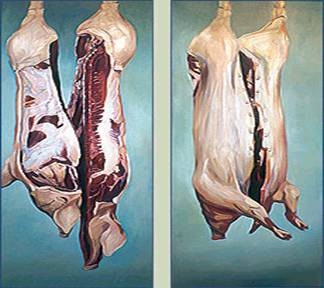

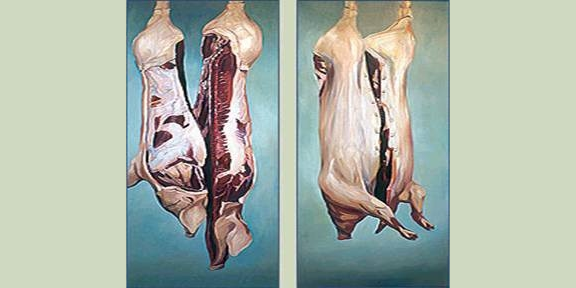

Eh man sich versah, hing das Schwein am Haken, der in keinem Haus fehlte und extra für diesen Zweck seit altersher vorhanden war. Jetzt kam für uns Kinder ein erneuter Höhepunkt des Schlachtefestes. Es war schon spannend zuzusehen, wie der Metzger mit gekonntem Schnitt dem Tier den Bauch aufschlitzte. Die hervorquellenden Eingeweide lösten bei allen Zuschauern ein Hauch von Entsetzen aus. Gar bald war das Schwein hakenrein und der Hausherr holte die Schnapsflasche her.

Denn:

Wenn das Schwinn ess hokenrein,

muss einmoh getrunken sein!

Nachdem die Därme gesäubert, der abgetrennte Schweinekopf im kochenden Wasser schwamm und die aufgeblasene Schweineblase im Festerkreuz hing, gings an den Frühstückstisch. Der Hunger war da und schließlich mußte das Fleisch auskühlen und der Trichinenbeschauer seine Arbeit verrichten. Erst wenn er seinen „Segen“ gegeben hatte, konnte mit der Verarbeitung des Fleisches begonnen werden.

Ein gewaltiges Schneiden, Hacken und Sägen ging los. Die Hausfrau meldete ihre Wünsche an; sie bestimmte, was Wurst, Sulperfleisch, Schinken und Gehacktes werden sollte. Auch die Menge und die Zusammensetzung des Weckewerks war festzulegen. Um die Qualität dieser hessischen Spezialität zu erhöhen, wurde vom Hausschlachter oft heimlich eine Handvoll Gehacktes dazugetan.

Für die Kinder war der Schlachtekohl ein kleines Fest, auf das sie sich schon Tage vorher gefreut hatten. Aufmerksam verfolgten sie jeden Handschlag der Erwachsen. Sie wurden aber auch für kleine Handreichungen herangezogen.

Die Erwachsenen grinsten, wenn eines der Kinder weggeschickt wurde, um die Sülzenpresse zu holen und es mit einem unmöglichen Gegenstand, der sorgfältig in einem Sack versteckt war, zurückkam. Alle lachten und freuten sich des kleinen Scherzes.

Damit nicht genug. Bald hing einem Erwachsenen am hinteren Jackenrand das Schweineschwänzchen, das mit einer Sicherheitsnadel befestigt worden war. Meistens merkte der so „Geschmückte“ das Anhängsel nicht allzuschnell und alle hatten was zum Schmunzeln. Der Höhepunkt des Tages wurde für uns Kinder erreicht, wenn das „Vetternwürstchen“ angemessen wurde. Es war gerade nicht das Appetitlichste, wenn der Metzger ihnen den glitschigen Darm um den Hals legte und dabei versehentlich auch einmal den Mund streifte.Wie sollte auch die Größe des Würstchens festgestellt werden, ohne die Größe des Halses zu kennen.

Jetzt gings ans Wurstmachen. Eine Sorte Wurst nach der andere wurde gewürzt und in die Därme gestopft. Reichten die Därme des Schweins nicht aus oder waren sie nicht stabil genug, mußten aus der Wohnung des Metzgers Ersatz geholt werden. Es war schon für uns Kinder spannend zu erfahren, daß diese Ware aus fremden Ländern stammte und einen weiten Weg hinter sich hatten.

Wer starke Finger hatte, mußte die Würste abbinden – eine Arbeit, die schon manchem blutige Finger eingebracht hat. Während die roten Würste zum Trocknen ausgelegt wurden, mußten Blut- und Leberwürste erst noch im großen Kessel gekocht werden. Dichter Wasserschwaden ließ den „Fettschöpfer“ am Wurstekessel oft kaum Sicht, die vielen Wurstebrühholer zu erkennen. Waren es derer zu viel, konnte es schon mal vorkommen, daß gegen Ende die Brüh heimlich mit einem Eimer Wasser „verlängert“ wurde. Es sollte ja keiner leer ausgehen!

Schon am frühen Nachmittag gab’s frisches Gehacktes und Wellfleisch für allzufrühe Gäste. Zum Kaffee gabs saftigen Obstkuchen, die richtige Abwechslung für Gaumen und Magen an so einem fettigen Tag.

In der Abenddämmerung ging die Arbeit ihrem Ende zu. Der Männer Tagewerk war getan. Nur die Frauen hatten noch viel sauberzumachen. Das ganze Haus war fettig und ein Geruch von Gewürzen und frischem Fleisch hielt sich in allen Räumen. Endlich war die letzte Mule geschrubbt und das Schlachtegerät für den Nächsten bereitgestellt.

Dann begann der festliche Teil des Tages. Die zusammengestellten Tische in der „guten“ Stube waren weiß gedeckt und bogen sich unter der Last der wohlgefüllten Schüsseln und Teller. Auch schon bald trafen die ersten Verwandten und Bekannten mit einem fröhlichen Gruß ein. Beim Anblick des guten Essens lief ihnen das Wasser im Munde zusammen. Alle waren gut aufgelegt und gar schnell war die große Tafelrunde vollzählig und das gewaltige Schmausen begann.

Nach der Suppe, eine kräftige Fleischbrühe, gab’s mageren Wellfleisch (Kinnbacken), Kartoffeln und Sauerkraut. Endlich wurde die ellenlange Bratwurst aufgetragen, die von allen freudig begrüßt wurde. Sachverständige Qualitätsgutachten wurden abgegeben, der Metzger wegen der guten Würze gelobt und dem Hausherr konnte man den Stolz ansehen, soviel Gäste bewirten zu können. Das Bier schäumte in den Gläsern und manch Klarer rannte durch die trockenen Kehlen. Eingemachtes Obst gab’s als Nachtisch und hier und da brannte die erste Zigarre und gab zu erkennen, daß das gute Essen sein Ende gefunden hatte.

Hin und wieder ließ ein Poltern im Hausflur die Gästeschar aufhorchen. Im Türrahmen erschien eine maskierte Gestalt, die mit verstellter Stimme und folgendem Spruch ihren Teil vom Fest verlangte:

Ich honn geheerd, de hobbd geschlachd,

und hobbd ne lange Worschd gemachd.

Die lange gebd meh – und de korze behaald dee.

Alle lachten über die ulkige Maskerade und die Hausfrau packte ihm ordentlich was ein, zumal man wußte, daß sich hinter der Verkleidung meist ein ärmerer Nachbar befand.

Nach dem Essen saßen noch alle stundenlang gemütlich um den großen Tisch herum.. Es wurde getrunken und geraucht, wobei sich die Jugend an die Zigaretten hielt und die älteren Herren lieber nach einer Zigarre griffen. Der Hausschlachter gab seine Kriegserlebnisse zum wiederholten Male zum Besten und der Hausherr erzählte aus früheren Zeiten von den kleinen „Rizzerchen“, die damals geschlachtet worden sind und von den vielen hungrigen Mäulern, die wenigstens am Tag des Schlachtekohls sich einmal sattessen wollten.

Seine Behauptung, daß oft am Schlachtetag das ganze Schwein aufgegessen wurde – und noch Heringe beim Kaufmann geholt werden mußten, um die vielen Gäste satt zu bekommen, wird mit einem Schmunzeln quittiert. Glauben konnte es ihm so keiner recht. Die Frauen beschäftigten sich fleißig mit ihrem Strickstrumpf und waren im übrigen dankbare Zuhörer. Brach der Hausschlachter auf, war das ein Signal für alle anderen, auch nach Hause zu gehen.Ein arbeitsreicher Tag war zuende, an den man sich mit Wohlbehagen zurückerinnerte.

Verfaßt von Helmut Hartung, 34246 Vellmar-West 10/99

Das mit dem Schweineschwänzchen an Omas Kittelschürze kenne ich auch.